Воодушевленный недавней находкой , решил написать просторную статью про боевые топоры: их характеристики и использование в разные эпохи времени. А вам уже решать: является ли такая находка для кладоискателя раритетом или просто "мусором"?

Как появились боевые топоры

Что бы написать о боевых топорах, давайте разберемся в таком понятии как топор , а уже потом перейдем непосредственно к боевым топорам . Думаю, если спросить любого человека на нашей планете, что такое топор, ответ даст каждый, так как топор используется по нынешнее время на всех континентах нашей планеты, от цивилизованных стран до племён, проживающих в Африке или Австралии.

История топора берет свое начало еще с времен палеолита, когда появились первые каменные топоры. Древние люди придавали камню подобие клинка и использовали его в разных целях. Если разделывать убитую живность можно было примитивным топором, то срубить дерево или пойти на охоту с таким орудием было трудно.

И древний человек придумал способ закрепить каменный топор к палке с помощью крепкой лианы или высушенных жил животного. Вот так и появились первые боевые топоры , с помощью которых древний человек мог пойти на охоту или защитить свое племя.

В период неолита, с развитием древнего человека, развивался и боевой топор. Камень шлифовался, что давало ему более ровные поверхности и проделывались отверстия в камне, для лучшего закрепления топора.

Новый толчок в развитии боевых топоров дал медный век, который включает приблизительно период времени от IV до III тысячелетия до нашей эры. Подбирая камни для обработки, человек впервые столкнулся с медью.

Питаясь обработать камень, ударяя по нему камнем, от него не откалывались куски, а наоборот, камень деформировался, менял свою форму, так появилась первая "холодная ковка ". Хотя и была найдена первая медь в необработанном виде, каменные топоры использовались очень долго, даже в эпоху бронзового века.

Боевой топор

Валашка

Корни Валашки берут из Карпатского региона. В переводе с Словацкого - Валашка; с Гуцульского - Бартка; с Венгерского - Фокош; в горцев гурали - Цюпаги. И это еще не весь перечень проживающих племен в Карпатском регионе, у которых соответственно свои названия боевого топора. похож очень на трость, он легкий, тонкий, длиной около метра.

Лезвие у топора Валашки составляет всего 7 сантиметров с одной стороны, а с другой плоская, тупая поверхность как у молотка. Многофункциональность Валашки позволяла бить, как простой палкой, плоскую поверхность часто использовали как молоток, а самим лезвием рубили как дерево, так и врагов.

За свою функциональность топор Валашка был на вооружении многих местных разбойников, обитавших в Карпатском регионе. На многие топоры наносились резные рисунки, украшались и инкрустировались благородными металлами, что символизировало богатство и достоинство обладателей такого топора.

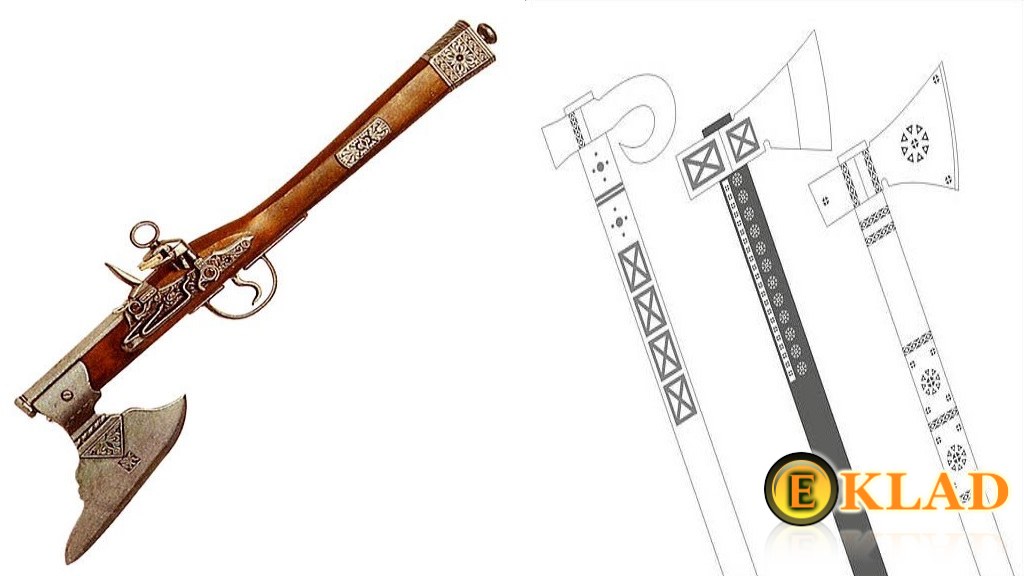

С развитием технологий, Валашку начали усовершенствовать разными приспособлениями, например: внутри топорища был спрятан кинжал, так как рукоять была длиной и пустотелой, то туда помещалась даже шпага и если сильно встряхнуть, то она вылетала как дротик. Но самим лучшим приспособлением к Валашке считается крикет, смесь пистолета и топора, где древко использовалось как ствол, а в торце лезвия находилось дуло.

Сагарис

Сагарис берет свое происхождение из Ближнего Востока. Многие считают, что Сагарис в первую очередь скифский по происхождению, но и не соврет, если скажет что он персидский топор. Как и все боевые топоры , Сагарис состоит из лезвия и древка.

Лезвие топора с одной стороны вытянутое, а с другой заостренный изогнутый тяжелый обух, так же действовал как противовес, и древко было тонким и длинным. У лезвия было очень много разнообразных форм. Вес Сагариса позволял использовать его одной рукой очень эффективно, нанося удары Сагарисом, воин пробивал любую броню или защитный шлем, использовавшийся в то время. Из за своего веса боевой топор использовала как кавалерия, так и пехота.

Для более знатных скифов на лезвие топора наносились изображения с разными животными. Ведя кочевой стиль жизни, скифы в большинстве своей жизни проводили в набегах и сражениях на другие племена, что позволило им усовершенствовать свое оружие с каждым походом. Функциональность Сагариса и постоянная кочевая жизнь, распространила очень быстро топор по всему Ближнему Востоку, и стал неотъемлемой частью персидского воина.

Со временем, чем больше захватывалось новых территорий, персидская империя распространила использование Сагариса на сармато-аланские племена. Которые, в свою очередь распространили боевой топор

на Запад, а дальше Восточную, Центральную и Северную Европу.

Франциска

Историю своего происхождения Франциска берет от франкских и германских племен. Так как эти племена практически не использовали конницу, то Франциска применялся двумя способами.

Первый способ позволял надевать лезвие с удлиненным носиком на метровое древко, что бы можно было рубить противника, держа боевой топор , как в одной, так и двумя руками.На окончании древка было утолщение, что позволяло при интенсивной рубке не выскальзывать боевому топору из рук. Варвар с Франциском был очень манёвренным и быстрым, что позволяло ему наносить большое количество ударов, крошащих как головы, так и отсекание конечностей противнику.

Второй способ позволял бросать Франциска в противника, для этого лезвие надевалось на древко, не превышающие длины руки и на окончании древка привязывалась веревка. В случае неудачи топор можно было вернуть и снова бросить. Такой топор носили на поясе для удобства, что позволяло бистро его достать и бросить. Зона поражения от таких летательных топоров равнялась 12 метрам.

Мощь Франциска ощутили на себе воины Римской империи, столкнувшись впервые с этими варварскими племенами. Еще не столкнувшись щитами, друг с другом, многие римские воины падали на землю от умело брошенных в них Францисков, что заставило Римскую империю пересмотреть свою концепцию в использовании боевых топоров.

За свою функциональность, Франциска стал основным оружием франков и германцев, так как изготовление не требовало использовать дорогую на то время сталь. Раскопки многих захоронений доказали что Франциска был на вооружении не только рядового воина, а также многих вождей и военноначальников.

Чекан

Топор Чекан имеет славянские корни, хотя достался по наследству из Востока. Чекан разделяется на древко, не превышающее 100 сантиметров и лезвие в виде клюва с одной стороны и плоского обуха, вытянутого в виде молоточка.

Такое размещение лезвия имело хороший баланс, что позволяло воину наносить очень точные удары. Благодаря своему клюву, чекан пробивал броню, и из за характерной формы легко вытаскивался даже с деревянного щита, а не застревал как большинство боевых топоров.

Конструкция Чекана позволяла ему не соскальзывать и не рикошетить при ударе по доспехах воина, а максимально наносить урон. Такая конструкция боевого топора позволяла ему не согнуться, и не сломится при нанесении ударов по металлической защите врага. При весе до 400 грамм воин легко использовал Чекан, как и в бою, так и в рубке деревьев, если надо было пройти через густые заросли. Из за скошенной части лезвия книзу, Чекан использовали, как и рубящими, так и режущими ударами.

Топор Чекан служил знаком отличия на Руси, позволяя определить, что владелец топора относится к военноначальницкому сословию. Также у Чекана были "братья", очень похожие на него, такие как польский Наджак и Клевец, распространенный также на Руси и Европе. Разница между Чеканом и Клевецом поле гала в том, что Клевец застревал во всем, во что был загнан.

Бродэкс

Бродэкс считают детищем Франциска, который использовали германские и франкские племена. Больше всего Бродэкс был распространен на Северной Европе. Если Франциск использовался в V - VII веках, то Бродэкс намного позже X - XI веках.

Топор Бродэкс очень похож на секиру с широким трацепеевыдным лезвием на одной стороне, а на другой, прямоугольными бойком и бородкой. Отсюда и пошло название широколезвийный или бородовидный топор , так как лезвие было похоже на бороду у мужчин. Само лезвие шло с закругленными углами, переход между полотном и обухом топора был очень тонким.

Но были Бродексы и такие, у которых лезвие находилось с двух сторон, но такие боевые топоры били малоэффективны, так как имели узкий круг специализации из за своей не удобности и получил название датский топор . Многие считают что Бродэкс был любимым боевым топором викингов. С применением в боях конницы, применение топора снижается, так как он был малоэффективным против кавалерии.

Но позже с появлением хорошо защищенных рыцарей Бродэкс опять стает актуальным, так как мечем не можно было сразить рыцаря, а тяжелый Бродекс делал это с легкостью. Для того чтобы видели что хозяин топора состоятельный человек, на Бродэкс наносились украшения серебряной инкрустацией. Так как племена вели кочующий способ жизни, переселялись и торговали с другими племенами, то на Руси Бродэкс стал предшественником Бардыша.

Современные боевые топоры

Дожили ли боевые топоры до современного времени? Ответ: да! Даже в современном мире у каждого государства есть армия, и многие используют боевой топор по назначению. С современными технологиями появились и возможность сделать боевой топор , в первую очередь острим, как бритва, легким, чтобы не утруждал своим весом, хорошо сбалансированным, чтоб можно было легко попадать в цель на больших расстояниях.

Также военные используют боевой топор как инженерный инструмент. С помощью топора можно многое чего сделать, например:

Разбить стекло, дверь, если она деревянная, если нет, то можно отжать;

Перерубить кабель, не каждый нож сможет это сделать, если кабель в диаметре несколько сантиметров;

Вскрыть замок автомобиля или также разбить стекло.

К слову, в процессе написания статьи я понял, что боевых топоров было в истории настолько много, что про каждого из них, можно сделать неплохой обзор. Очень много информации есть практически про любой топор из разных эпох. Эти данные частично классифицированы в Википедии, но все же множество данных остаются разрозненными.

Ваш Александр Максимчук!

Лучшая награда для меня как автора - Ваш лайк в социальные сети (расскажите друзьям об этой статье), также подписывайтесь на мои новые статьи (просто укажите в форме ниже свой адрес электронной почты и Вы будете первыми читать их)! Не забывайте комментировать материалы, а также спрашивайте любые интересующие Вас вопросы по поводу кладоискательства! Я всегда открыт к общению и стараюсь отвечать на все Ваши вопросы, просьбы и замечания! Обратная связь на нашем сайте работает стабильно - не стесняемся!

Темные времена, Средневековье, рыцари и варвары, завоевательные кампании и массовые убийства. Этой темой интересуются многие представители человеческой расы. Кто-то восторгается смелостью и отвагой воинов прошлого, кто-то пытается понять, что двигало правителями, которые уничтожали целые кланы.

Но неотъемлемой темой таких исследований было и остается оружие, которым пользовались солдаты. Одно из самых древних и распространенных - секира и ее виды.

Что такое секира?

Современное слово «секира» уходит корнями к старославянскому «сикира» или «сокира». В переводе эти слова имеют общее значение - топор.

Одним из самых опасных орудий прошлого была секира. Значение слова полностью оправдывает ее внешний вид. Почти все виды данного оружия похожи. Деревянное древко, длина которого варьируется от нескольких десятков сантиметров до одного метра. На него насажено лезвие, длинное и широкое. Лезвие, длина которого доходит до тридцати сантиметров, имеет полукруглую форму.

Секира и ее виды получили широкое распространение во многих странах мира, но в различные эпохи и века.

где и когда использовалось оружие

Первые упоминания о том, что такое секира, относятся к древним эпохам. Известно, что в Древнем Египте секира производилась из бронзы и была весьма популярной среди воинов. Наиболее распространенным оружием боевой топор стал в Восточном регионе. Кузнецы и оружейники экспериментировали с внешним видом и вскоре создали секиру, у которой было два параллельных лезвия. Этот вид оружия не обошел и Древний Рим с Грецией.

Во время боя воины, вооруженные секирой, находились во второй шеренге. Они наносили смертельные щитоносцев. Длинное древко оружия использовалось в стратегических целях: в бою пехотинцы подсекали ноги противников и лошадей.

Но Европа гораздо позже узнала, что такое секира. Определение слова осталось прежним: боевой топор с длинным древком. Однако оружие получило распространение только после того, как появились первые пехотные войска в восемнадцатом веке.

Как изменилась секира в Европе?

С появлением в европейских странах восемнадцатого века пехотинцев, становилась все более популярной секира. Значение слова не изменилось, это по-прежнему был боевой топор с закругленным лезвием и древком различной длины. Однако изменился внешний вид.

В бою против солдат, облаченных в литые доспехи и шлемы, замаха топора не хватало, чтобы нанести воинам существенный урон. Тогда была изменена длина древка. В руках воинов оказалось оружие в два метра, к наконечнику которого крепились на только острые лезвия, но и различные крюки, штыки и наконечники.

Но стоит отметить, что даже в данную эпоху топор на древке не использовался как копье. Дисбаланс древка и наконечника не позволял совершать точные дальние броски.

В период от расцвета Древних цивилизаций до Европы восемнадцатого века секира претерпевала несколько изменений.

Алебарда

Одной из разновидностей топора стала алебарда. Широкое распространение получила в пятнадцатом веке, став самым действенным оружием против кавалерийских войск в броне.

Внешний вид немного отличается от обычного оружия. Древко алебарды составляло от одного метра до двух с половиной, а максимальный вес - почти шесть килограмм. Лезвие было разных форм: плоской, узкой, полумесяцем, вогнутой или наоборот. Основное отличие алебарды - комбинированный наконечник, длина которого могла достигать одного метра.

Для смертельных ударов наконечник алебарды оснащали игольчатым копейным лезвием, крюком или обушком.

Скандинавская секира

Задаваясь вопросом о том, что такое секира, нельзя обойти стороной скандинавский вариант. Этот вид оружия относится к Средневековью. Внешне напоминает современный аналог, но отличается более широким лезвием, одинаково расходящимся в стороны. Древко оружия было тонким. Ширина лезвия составляла всего два с половиной сантиметра, а вес без учета древка - не более 500 грамм.

Именно из Скандинавии в начале десятого века боевой топор перекочевал в Европу, а до Руси она дошла только во второй половине века. И если на Руси перестали использовать боевой топор в тринадцатом веке, то европейские воины не стали отказываться от него еще долгое время.

Секира Перуна

Что такое секира? Конечно, боевой топор. Но это не полный ответ. Помимо оружия пехотинцев и воинов прошлого, такой топор был оберегом среди славян.

Секира Перуна, согласно современным исследованиям, была одним из любимых видов оружия у главного и сильнейшего славянского бога.

Секира Перуна - это главный оберег воинов, отправлявшихся в бой. Согласно поверью, талисман отводит от человека копья и стрелы. Но защищает только тех, кто сражается за свою Родину и свой народ.

Однако символ божественного оружия помогает не только людям, связанным со сражениями. Топор перенял символику своего владельца и стал оберегом, помогающим преодолеть трудности. Он дает силы для борьбы со злом и тьмой.

Промежуточное положение между чисто ударным оружием и клинковым (рубяще-режуще-колющим) занимает большая группа ударно-рубящего оружия. Под этим названием скрываются все разновидности боевых топоров. Как средство рубки деревьев и голов противника топор известен с древнейших времен, еще с каменного века.

Острый скол топора обеспечивал не простой удар, а проникновение, четко обозначив рубящую сторону.

Топор, наверное, самый типичный пример хозяйственного орудия, превратившегося в оружие. Этим объясняют его широкое распространение и присутствие практически у всех народов до появления таких чисто боевых видов оружия, как меч. Но и после распространения меча боевой топор, особенно на Западе, был, пожалуй, его самым главным соперником.

Изготовить топор значительно проще, чем меч. Он более многофункционален. На ближней дистанции может быть использован и как метательное оружие, легко пробивающее вражескую защиту. Сила рубящего удара топором очень велика за счет его большой массы и относительно короткой по сравнению с мечом длины лезвия.

Углами лезвия можно не только цеплять противника, но и наносить ему тычковые удары. Как боевая часть может работать и обух, а его рукоять может заканчиваться набалдашником или острием.

Топором можно работать как одной, так и двумя руками. Возможность взять его широким хватом дает его владельцу преимущества в ближнем бою. Топор очень эффективен против противника в доспехах. Им, как и дубиной, можно просто промять доспех, если его не удалось прорубить, оглушить противника, ошеломить его. Вообще, пробивная сила топора очень велика.

Можно классифицировать боевые топоры по двум основным категориям — длине рукояти, определяющей общий размер оружия, и форме лезвия топора. Рукоять может быть трех основных размеров. Топор на длинной рукояти, являющийся уже древковым оружием, рассчитан, в основном, на бой с конным противником.

Двуручный топор или большой топор, имеющий длину рукояти до одного метра, держат двумя руками как за конец, так и широким хватом, что дает возможность блокировать часть ударов рукоятью, наносить удары и отбивы вторым концом, который часто снабжается лезвием или наконечником.

При широком хвате вторая рука обычно находится прямо под лезвием и часто бывает закрыта его изогнутой частью. Такая длина рукояти позволяет резко менять дистанцию боя и использовать топор как оружие всадника, способного, держа его одной рукой за конец, «достать» пехотинца. По сравнению с мечом аналогичной длины такой топор гораздо более удобен в ближнем бою и в стесненных условиях вообще, к примеру, в маленьких помещениях или узких коридорах.

Короткий или так называемый ручной топор, длина рукояти которого не превышает длину предплечья, может быть использован и в парном варианте, и как оружие для левой руки, и как метательное оружие. У таких боевых топоров рукоятка может заканчиваеться утолщением или набалдашником, чтобы оружие не выскальзывало из руки при сильных рубящих ударах и вращениях, а также в качестве упора для руки, держащей топор, при сдергивающих ударах.

Держа такой топор прямо под лезвием, им можно наносить удары кастетного типа. Что же касается формы лезвия, то расмотрим три основных типа. Собственно топор имеет обычно достаточно прямое лезвие, загибающееся вниз несколько больше, чем вверх — это усиливает удар сверху вниз и частично прикрывает руку. Ширина равна длине лезвия или больше нее.

Это особенно видно у ранних форм топора, где акцент делался в основном на его рубящие, пробивающие способности. Такие топоры имели очень вытянутую (от обуха до лезвия) форму, и ширина топора могла даже в два раза превосходить длину его лезвия.

Секира имеет четко выраженное полукруглое, лунообразное лезвие, длина которого обычно больше его ширины.

Такая форма лезвия несколько снижает пробивную силу оружия, но повышает его способность к тычковым ударам верхним углом и дает возможность выполнять не просто рубящие, но и рубящие с оттягом («разваливающие») удары.

Ту форму топора, где верхний конец резко выдается вперед, превращая его почти в колюще-режущее оружие, мы будем называть бердышом, хотя классический бердыш, обеспечивающий к тому же еще и полную защиту для второй руки, так как нижняя часть его острия примыкает к рукояти, встречается только в России и в Польше.

Наконец, топор с сужающимся к концу лезвием, имеющим треугольную или кинжалообразную формы, мы будем называть клевец. Техника работы им похожа на работу чеканом, но допускает еще и подрезающие удары за счет наличия лезвия.

Топор может быть односторонним или двухсторонним. В первом случае, сторона его, противоположная лезвию, называется обухом и может быть снабжена дополнительным крюком или шипом.

Во втором, лезвия топора находятся с обеих его сторон и имеют, как правило, одинаковые размеры и форму. Техника работы им позволяет рубить на два направления, не разворачивая лезвия, а также легко выполнять «встречающие», похожие на тычковые, удары вперед, направленные на отбивание прямых атак.

Топор равно распространен на всех континентах, но техника работы им достигла наибольшего развития в Европе, где он является вторым после меча оружием. На Дальнем Востоке топор в чистом виде был вытеснен клевцом и алебардой и, хотя и топор, и секира входят в список восемнадцати классических видов китайского оружия, употребляют его гораздо реже.

Причина его непопулярности, возможно, заключается в том, что здесь он менее функционален, ибо необходимости пробивать им тяжелые доспехи нет, а иные элементы его техники успешно реализуются при работе другими видами восточного оружия. К примеру, многие отводы и зацепы, характерные для европейской техники работы топором, есть в технике работы китайским и японским серпом.

Историческое развитие формы топора как вида оружия выглядит так. Древнейшие металлические топоры имели короткую рукоять, удобную для хозяйственного применения, и узкое лезвие, копирующее по форме каменный топор.

Однако металлическое острие было, безусловно, гораздо острее каменного и результативность воздействия его стала зависеть уже не столько от величины массы, распределяемой по длине лезвия, сколько от ширины рубящей поверхности. Такая форма топора удлинила его рукоять, сделала его способным хорошо обрубать сучья или использовать его как своеобразный багор наподобие канадского лесорубного топора, которым пользуются сплавщики и лесорубы. Длинная рукоять позволяла лучше использовать инерцию движения оружия и сделала топор оружием не только пехотинцев, но и всадников. Развитие топора как боевого оружия проходило по линии вытеснения рубяще-проникающих техник рубяще-режущими. Сперва появилась секира, потом бердыш, который уже совсем непригоден как хозяйственное орудие.

Эволюция клевца шла по другому пути. Каменное рубило на палке совмещало функции топора и ножа. Основная идея клевца — это насаженный на палку нож. В дальнейшем клевец, проникающие качества которого все более и более усиливались, пока он не трансформировался в граненый чекан, как бы подхватил ту группу техник, которая отошла на второй план при трансформации топора в рубяще-режущее оружие. Новой попыткой совместить обе группы в одной единице оружия стали комбинированные топоры, обух которых представлял собой чекан или клевец.

Вся описанная выше динамика в том или ином виде прослеживается как на Западе, так и на Востоке. Топорами были вооружены древние египтяне,

ими же еще со времен Троянской войны активно сражались древние греки, используя как обыкновенный, так и двухсторонний топор.

Однако в эпоху Римской империи употребление топора в войсках постепенно начало сходить на нет — римляне с их наработанной системой боя сомкнутым строем не нуждались в этом виде оружия. В этот период топором были вооружены вспомогательные войска италийских союзников или ликторская стража.

Перелом наступил в конце существования империи, когда римское войско столкнулось с хорошо вооруженными варварскими, главным образом германскими, племенами, излюбленным оружием которых был именно боевой топор — «Франциска».

Внешне франциска подходила на обыкновенный топор, но снизу имела кривой изгиб. Техника работы ею была ударная, и франкские воины были известны своим умением отсекать конечности и раскраивать черепа при помощи своих боевых топоров. Иногда франциску метали. Топор был символом франского воина. Он никогда не расставался с ним при жизни и с ним уходил в могилу — его клали на ноги покойника.

С развитием рыцарства топор стал вторым оружием после меча. Формы его разнообразились. Польский и немецкий топоры приобрели практически Г-образную форму, удобную для нанесения широких ран.

В Англии топор часто использовали как оружие для второй руки, держа в первой меч. При этом топором можно было подцепить противника за ногу, отвести его меч, захватив его топором как крюком; заблокировав мечом меч, нанести мощный удар топором. Повсеместно в Европе топор употреблялся в паре со щитом.

Использование щита позволяло, например, заблокировав им удар меча, зацепить топором меч противника или кисть его руки так, чтобы его меч оказался как бы зажатым между щитом и топором. Тогда при резком рывке на себя он выбивался. А против щита противника можно было на ударе сверху вниз зацепить его за кромку, рвануть на себя и, когда противник раскроется, провести тычок углом топора в его голову. Очень хорошей считалась техника боя с топором скандинавских викингов, чьи боевые секиры имели вид колуна, против которого практически не спасали любые доспехи. И хотя такие секиры, доходившие воину до плеча, отдельные герои умудрялись даже кидать, техника владения ею была достаточно разнообразной и включала в себя не только рубящие удары, но и тычковые отбивы верхней кромкой топора.

Так можно было не только отбить меч противника, но и попробовать серьезно повредить его кисть, а дугообразная траектория движения давала возможность, нейтрализовав таким образом оружие противника, легко нанести ему следующим движением удар в полную силу. В тесной схватке активно использовался и второй конец секиры, которым наносились чувствительные тычки. Конница рубилась боевым топором датского типа, который также имел полукруглую форму. Верхнее острие этого типа секиры было удлиненным, а рукоять имела небольшой изгиб кверху, что увеличивало силу удара. Рубились таким топором, держа его двумя руками за рукоять и приподнимаясь на стременах.

Хорошо знали боевой топор и древние славяне. Археологические раскопки, особенно Северной Руси, показывают, что количество боевых топоров там раза в два превосходило количество мечей.

Боевой топор древних славян похож на обычный плотницкий топор, но часто имеет выем снизу, хорошо закрывающий руку при хвате под лезвие. Славянский топор несколько короче и легче скандинавского. В нем так же, как и в скандинавском топоре, заложена возможность бить топором как кастетом, но так как он был гораздо легче, то и маневрировать им было удобнее. Можно было даже крутить им восьмерку при хвате под лезвие. Железная или окованная железом рукоять использовалась не только для тычков, но и для ударов. Топором были вооружены как пехотинцы, так и всадники.

К XV веку основным типом европейского боевого топора стал одноручный топор на прямой, часто металлической рукояти. Вес такого боевого топора составлял в среднем 1,2 кг, а длина 80—90 см. Рукоятка четко выделялась и иногда даже отмечалась ограничительным кольцом. На обухе находился шип-пробойник, крюк или чаще всего чекан.

Лезвие топора, сочетающегося с чеканом, было обычно достаточно тонким. Такое оружие можно считать комбинированным, предназначалось оно для боя с различными вариантами доспехов. Более крепкие и прочные доспехи пробивались чеканом, более слабые прорубались или прорезались топором. Иногда на обухе заканчивался площадкой с выступами, что очень напоминает молоток для приготовления отбивных.

Лезвие топора могло иметь различную форму и длину. Стандартная длина его была около 20 см, хотя некоторые виды топоров, стилизованных под древние образцы, имели длину лезвия всего 7—8 см. Большой топор употреблялся значительно реже, как и топор на длинном древке, вытесненный алебардой и ее многочисленными разновидностями.

Интересный тип топора сложился в Карпатском регионе. Валашка...

Он имел очень небольшое лезвие длиной около 7 см и миниатюрный обух и служил как топором, так и тростью.

Этим топором можно манипулировать почти как палкой. Валашка была и оружием местных разбойников и, как и в других регионах, символом достоинства и богатства. Такие топоры обычно инкрустировались, украшались резьбой и драгоценными металлами. Подобным символом служили и посольские топоры на Руси.

К XVI веку топор становится почетным оружием или оснащается различными скрытыми приспособлениями. В рукояти топора можно спрятать кинжал, полое древко может скрывать шпагу, которая внутри не закрепляется и вылетает наружу при простом встряхивании. Венцом подобного изобретательства стал крикет — гибрид топора с пистолетом, дуло которого находилось в торце рукояти, у лезвия, а сама рукоять служила стволом.

Подобные топоры — «мутанты» широко использовались во второй половине XVI столетия, но к XVII веку боевой топор как оружие прекратил свое существование.

Несколько дольше топор удержался в Восточной Европе как бердыш, превратившись в длинное мощное лезвие на длинной рукояти, которым можно было с легкостью резать, рубить и колоть. Хорватский бердыш общей длиной в 153 см имеет лезвие длиной около 50 см, закругляющееся наверху наподобие сабли. Его нижняя часть имела сложную изогнутую форму и могла служить для разнообразных зацепов. Российский бердыш — оружие гораздо более многофункциональное. Его достаточно длинный выем, образуемый утопленным в древко нижним концом лезвия, полностью защищает руку, которой очень удобно держать древко в этом месте, особенно когда нужно сменить дистанцию боя.

В отличие от других видов топора, бердышом удобно работать обратным хватом, действуя им подобно косе — так и поступали вооруженные им воины, двигающиеся в первых рядах пехотинцев и подрубающие ноги врагу. Общая длина бердыша колебалась от 145 до 170 см, а длина его лезвия — от 65 до 80 см.

Техника работы бердышом чрезвычайно походит на работу китайским дадао или японской нагинатой. Принципы боя мощным лезвием на длинном древке во многом едины и, возможно, потому в русской литературе название «дадао» (кит. «большой меч» или «большой нож») переводят словом «бердыш», хотя он имеет совсем другую конфигурацию и форму крепления к древку.

Заканчивая разговор о бердыше, хочется отметить, что эта форма оружия уже не является топором и занимает промежуточное положение между ним и алебардой. Немного обидно, что такое хорошее холодное оружие появилось слишком поздно — тогда, когда его все более стало вытеснять огнестрельное, и бердыш служил часто уже не столько как оружие, сколько как подставка под пищаль или как церемониальный, «декоративный» элемент, украшающий почетный караул.

Топор был известен и в Индии, где имел короткую рукоять и широкое лунообразное лезвие. Техника работы им была достаточно проста и базировалась на обыкновенных рубящих ударах.

Японский масакари имел, как правило, длинную рукоять и был, в общем-то, древковым оружием.

Воины, вооруженные им, встречаются на рисунках, отражающих деяния самураев Камакурского периода (1185—1333), но и там это оружие является вооружением избранных воинов. Длина древка составляет до двух метров, лезвие массивное и тяжелое полукруглой формы, обух мощный.

В Корее боевой топор тоже был широко распространен, и до объединения Трех государств (668 г.) и после усиления китайского влияния. Судя по фрескам, корейский боевой топор был двуручным, имеющим массивное, чуть скошенное книзу лезвие. Удар таким двуручным топором легко пробивал почти любой доспех. Со временем благодаря китайскому влиянию применение топора ограничивалось, и к XVI в. он сохранился как специфическое оружие корейского флота. Секира XVI в. тоже двуручная, имеет лезвие полукруглой формы, сложный по конфигурации обух с несколькими крюками загнутыми в разные стороны, и копейное острие на древке. Сразу под лезвием расположено два косых выступа, служащие ступором для руки и применяемые для «ловли» вражеского оружия. Техника работы этим оружием была очень разнообразной и больше уже напоминала работу алебардой, чем топором.

В Китае боевой топор назывался «фу» и существовал в двух основных функциональных вариантах. Двуручный или большой топор «дафу» и одноручный топор, употреблявшийся в парном варианте — «шуанфу».

Боевым топором выполняются не только обычные рубящие и режущие удары, но и блоки обухом или верхней кромкой, а также широкие размашные удары. Топором в Китае вооружалась как пехота, так и конница. Обычно лезвие топора всадника было короче, им было легче рубить, чем резать.

Боевой топор был оружием многих героев китайской классики. Один из самых известных персонажей романа Ши Найаня «Речные заводи» Ли Куй, Черный Вихрь, сражается двумя мощными боевыми топорами (одна из систем владения ими названа в его честь), а другой герой того же романа Со Чао воюет боевым топором на длинной рукояти, сидя на коне.

Был топор и оружием боевых искусств Индонезии и Филиппин. Филиппинский топор, техника работы которым построена на тех же базовых движениях, что и работа со стандартной палкой, является парным оружием, имеет четкую полукруглую форму лезвия, оба конца которого утоплены в рукоять. Малайско-индонезийский боевой топор по внешнему виду похож на китайский, но его рукоять часто заканчивается наконечником типа «фомки». Малайский топор называется «капак» (а его более короткий и миниатюрный вариант — «капак кесиль»). Техника работы им включает в себя тычковые и рубящие удары, подобные ударам ножом, держали его под рукоятью.

Топор послужил базой для создания и других видов оружия. Сочетание топора с копьем породило алебарду, попытка насадить его на древко лезвием вверх привело к созданию оружия типа «лопата»,

а слегка изогнутый и заточенный только изнутри (снизу) клевец трансформировался в боевой серп.

Топор — самое древнее и простое в изготовлении рубящее оружие. Он оказывался незаменимым там, где пробивная сила мечей и копий была недостаточной. К тому же, в отличие от меча, топор мог послужить своему владельцу не только в качестве оружия, но и в качестве рабочего инструмента. Топор мог быть использован как в бою, так и при строительстве мостов, лагерей и укреплений. Топор имелся в каждом хозяйстве. Это само по себе делало его излюбленным оружием тех воинов, которым другая экипировка была не по карману.

Непосредственные предки топоров — «тёсла » — появились в позднем палеолите, около 20 тысяч лет назад. Тесло представляло собой обычное ручное рубило, но снабженное длинной рукояткой. Острый камень вклеивался в отверстие, проделанное в деревянной дубинке. Таким образом, в самой глубокой древности не топор насаживался на топорище, а топорище насаживалось на топор.

Настоящие каменные топоры — с лезвием и отверстием в обухе — были изобретены всего около 6 тысяч лет назад. То есть примерно в тот же период, в который люди познакомились и с металлами. Топоры из камня долгое время служили параллельно с медными, бронзовыми и даже с железными.

В медный и бронзовый века в хозяйстве продолжали использоваться, в основном, каменные орудия. Даже железо долгое время не могло вытеснить камень. Только после освоения технологии многослойной сварки железа и стали каменные топоры отошли в историю.

Появление в руках человека топора с рубящей кромкой из стали и обухом из железа стало важнейшей вехой в истории человечества. Ведь вплоть до 18-19 веков именно топор был основным орудием труда. С его помощью из дерева изготавливались другие орудия, сооружались жилища, строились корабли. С появлением железных топоров землянки сменились избами, а лодки — ладьями. Ускорение процесса рубки дало многократное приращение производительных сил. Этот переворот получил название «железной революции».

Железо вытеснило камень в Ассирии еще в 10 веке до н. э., в Греции в 6 веке до н. э., в Галлии в 3 веке до н. э. и в Китае во 2 веке до нашей эры. Но в Германии каменные топоры служили до 2 века нашей эры, в Скандинавии и на Руси — до 6-7 веков, в Англии и Ирландии до 11 века, а в Финляндии и Прибалтике — даже до 13 века!

Главным достоинством топора была большая эффективность боевой удара. Сам топор тяжел, и центр его тяжести находится высоко. Им было удобно разносить вражеские щиты и разрубать шлемы. Еще в эпоху бронзы стало ясно, что в бою наиболее полезным будет топор с широким лезвием, секира .

Длинное закругленное лезвие секиры не застревало в разрубленных щитах и поражало большое пространство. Кроме широкого лезвия, боевые топоры отличал и большой вес. Наконец, боевому топору необходим был хороший баланс. То есть центр его тяжести должен был находиться на оси топорища. У хозяйственных топоров лезвие тяжелее обуха, поэтому рукоятка делается изогнутой. Но в бою удары далеко не так однообразны, как при рубке дерева. Боевому топору требовалась прямая рукоятка, которую удобно было бы перехватывать так и эдак. Лезвие боевого топора уравновешивалось или тяжелым обухом, или вторым лезвием. В последнем случае топор превращался в обоюдоострую секиру.

Высокое расположение центра тяжести делает рубящие удары очень сильными. Но оно же и затрудняет использование оружия. Секирой нельзя было наносить удары так часто точно, как мечом. На то, чтобы размахивать топором, уходило много сил. Воин быстро уставал, кроме того топором очень неудобно отражать удары. Но достоинства топора долгое время перевешивали недостатки.

Особенно ценным было то, что топор очень просто выковать, но трудно сломать. В бою топор мог, в худшем случае, затупиться. Но от остроты лезвия эффективность удара зависела слабо. Доспехи не обязательно было пробивать. Тяжелая секира легко крушила ребра сквозь кожаный панцирь, кольчугу или бехтерец. Гибкая броня не защищала даже от тупого топора. Да и жесткая — не всегда спасала. Удар секиры по шлему часто ломал шею противника.

Легче всего были каменные топоры варваров и рабочие топоры крестьян-ополченцев. Они весили всего 1-2 кг. Вес боевых топоров для одной руки колебался от 1.5 до 3.5 кг. Еще тяжелее — 3-5 кг. — были «полутороручные» топоры рыцарей (одноручное оружие, дававшее возможность хвата и двумя руками). Наконец, вес двуручных секир мог достигать 8 и даже 9 кг. Одноручные топоры имели длину 60-80 см, кавалерийские — 80-90 см, двуручные — 90-120 см.

Рост и сила дают в рукопашной схватке преимущество. Но в зависимости от того, какое оружие используется, преимущество это может быть большим или малым. Вот, например, в бою на копьях сила и длина рук значения почти не имели. В бою на мечах сила играла далеко не последнюю роль, но значительно более важным был опыт. В бою на топорах сила и рост имели решающее значение.

Удар боевой секиры весом 3-4 кг никак не отбить и не отвести. Не спасут ни щит, ни доспехи. Такой удар неотразим — от него можно только уклониться. Но, естественно, для того, чтобы размахивать тяжелой секирой, требовалась большая сила. Не менее важен был и рост, так как энергия удара напрямую зависела от высоты «падения» топора. Даже при равной силе высокий воин наносил бы топором более опасные удары.

Большинство известных боевых топоров следует, по-видимому, причислить к оружию пешего ратника. В истории боевого топора скрещиваются две противоречивые тенденции. Господство конницы низводило его до уровня плебейского оружия, но совершенствование доспехов и усиление пехоты снова выдвигало топор в качестве популярного средства ведения боя.

В отличие от пехоты у всадника употребление всякого рода топориков, особенно чеканов, хотя и имело место, но было ограниченно. Это оружие пускали в ход во время затяжного кавалерийского боя, превращавшегося в тесную схватку отдельных групп бойцов, когда длинное древковое оружие мешало борьбе.

На территории Древней Руси найдено около 1600 топоров. Они подразделяются на три группы:

- специально боевые топорики-молотки (чеканы), топорики с украшениями, характерные по конструкции и небольшие по размеру;

- секиры, похожие на производственные топоры, но миниатюрнее последних; эти последние использовались в военных целях как универсальный инструмент похода и боя;

- тяжелые и массивные рабочие топоры на войне, видимо, употреблялись редко.

Обычные размеры топоров первых двух групп: длина лезвия 9 — 15 см, ширина до 10 — 12 см, диаметр обушного отверстия 2 — 3 см, вес до 450 (чеканы весят 200 — 350 г). Для сравнения укажем размеры рабочих топоров: длина 15 — 22 см (чаще 17 — 18 см), ширина лезвия 9 — 14 см, диаметр втулки 3 — 4,5 см, обычный вес 600 — 800.

К самым массовым по числу находок принадлежат топоры с оттянутым вниз лезвием, двумя парами боковых щекавиц и удлиненным вырезным обухом. Широкому распространению этих топоров способствовала совершенная конструкция (коэффициент полезного действия приближается к единице) и надежное устройство обуха.

К XII в. производство описанных изделий упрощается: исчезают щекавицы, а тыльная сторона обуха снабжается отходящими в стороны мысообразными выступами. Характерной особенностью следующей группы секир «с выемкой и опущенным лезвием» является прямая верхняя грань и боковые щекавицы только с нижней стороны обуха.

В XIII — XIV вв. распространяются топоры с трубковидным обухом. Географически и хронологически топоры этого типа не находятся в непосредственной связи с предшествующими, в крестьянском быту сохранились в Западной Украине и Молдавии до наших дней.

К совершенно особой группе принадлежат секиры с широким симметрично расходящимся лезвием. Около 1000 г. они распространены на всем Севере Европы. Боевое использование таких секир англосаксонской и норманской пехотной увековечено на ковровой вышивке из Байе (1066 — 1082 гг.). Судя по этой вышивке, длина древка топора равна примерно метру или несколько больше. На Руси эти топоры в основном типичны для северных районов, при этом некоторые найдены в крестьянских курганах.

Ориентируясь на эти данные, можно заключить, что усовершенствование топоров шло в основном по линии создания лезвия, рассчитанного на проникающий удар, и все более простого (без каких-либо фигурных вырезов) и надежного в скреплении с топорищем проушного отверстия.

В X в. в связи с важнейшим значением пешей рати топор являлся распространенным оружием. В XI — XIII вв. в связи с возрастающей ролью конницы военное применение топора снижается, хотя он по-прежнему остается массовым пехотным оружием. Борьба с тяжеловооруженными рыцарями в XIV в. вновь выдвинула топор в качестве необходимого ударно-дробящего оружия.

ТОПОР. Вещь, известная практически всем и каждому, как весьма полезное орудие мирного созидающего труда. Мы же поговорим и о другой ипостаси топора - боевой. За основу этого обзора взята статья К. В. Асмолова "Соперник меча" и отрывок из книги Эварта Окшотта "Рыцарь и его оружие" про топоры. И конечно же, весь текст будет проиллюстрирован картинками, где очень много топоров и людей с топорами (и без)...

Можно классифицировать боевые топоры по двум основным категориям — длине рукояти, определяющей общий размер оружия, и форме лезвия топора. Рукоять может быть трех основных размеров. Топор на длинной рукояти, являющийся уже древковым оружием, рассчитан, в основном, на бой с конным противником.

Двуручный топор или большой топор, имеющий длину рукояти до одного метра, держат двумя руками как за конец, так и широким хватом, что дает возможность блокировать часть ударов рукоятью, наносить удары и отбивы вторым концом, который часто снабжается лезвием или наконечником.

При широком хвате вторая рука обычно находится прямо под лезвием и часто бывает закрыта его изогнутой частью. Такая длина рукояти позволяет резко менять дистанцию боя и использовать топор как оружие всадника, способного, держа его одной рукой за конец, «достать» пехотинца. По сравнению с мечом аналогичной длины такой топор гораздо более удобен в ближнем бою и в стесненных условиях вообще, к примеру, в маленьких помещениях или узких коридорах.

Короткий или так называемый ручной топор, длина рукояти которого не превышает длину предплечья, может быть использован и в парном варианте, и как оружие для левой руки, и как метательное оружие. У таких боевых топоров рукоятка может заканчиваеться утолщением или набалдашником, чтобы оружие не выскальзывало из руки при сильных рубящих ударах и вращениях, а также в качестве упора для руки, держащей топор, при сдергивающих ударах.

Держа такой топор прямо под лезвием, им можно наносить удары кастетного типа. Что же касается формы лезвия, то расмотрим три основных типа. Собственно топор имеет обычно достаточно прямое лезвие, загибающееся вниз несколько больше, чем вверх — это усиливает удар сверху вниз и частично прикрывает руку. Ширина равна длине лезвия или больше нее.

Это особенно видно у ранних форм топора, где акцент делался в основном на его рубящие, пробивающие способности. Такие топоры имели очень вытянутую (от обуха до лезвия) форму, и ширина топора могла даже в два раза превосходить длину его лезвия.

Секира имеет четко выраженное полукруглое, лунообразное лезвие, длина которого обычно больше его ширины.

Такая форма лезвия несколько снижает пробивную силу оружия, но повышает его способность к тычковым ударам верхним углом и дает возможность выполнять не просто рубящие, но и рубящие с оттягом («разваливающие») удары.

Ту форму топора, где верхний конец резко выдается вперед, превращая его почти в колюще-режущее оружие, мы будем называть бердышом, хотя классический бердыш, обеспечивающий к тому же еще и полную защиту для второй руки, так как нижняя часть его острия примыкает к рукояти, встречается только в России и в Польше.

Наконец, топор с сужающимся к концу лезвием, имеющим треугольную или кинжалообразную формы, мы будем называть клевец. Техника работы им похожа на работу чеканом, но допускает еще и подрезающие удары за счет наличия лезвия.

Топор может быть односторонним или двухсторонним. В первом случае, сторона его, противоположная лезвию, называется обухом и может быть снабжена дополнительным крюком или шипом.

Во втором, лезвия топора находятся с обеих его сторон и имеют, как правило, одинаковые размеры и форму. Техника работы им позволяет рубить на два направления, не разворачивая лезвия, а также легко выполнять «встречающие», похожие на тычковые, удары вперед, направленные на отбивание прямых атак.

Топор равно распространен на всех континентах, но техника работы им достигла наибольшего развития в Европе, где он является вторым после меча оружием. На Дальнем Востоке топор в чистом виде был вытеснен клевцом и алебардой и, хотя и топор, и секира входят в список восемнадцати классических видов китайского оружия, употребляют его гораздо реже.

Причина его непопулярности, возможно, заключается в том, что здесь он менее функционален, ибо необходимости пробивать им тяжелые доспехи нет, а иные элементы его техники успешно реализуются при работе другими видами восточного оружия. К примеру, многие отводы и зацепы, характерные для европейской техники работы топором, есть в технике работы китайским и японским серпом.

Историческое развитие формы топора как вида оружия выглядит так. Древнейшие металлические топоры имели короткую рукоять, удобную для хозяйственного применения, и узкое лезвие, копирующее по форме каменный топор.

Однако металлическое острие было, безусловно, гораздо острее каменного и результативность воздействия его стала зависеть уже не столько от величины массы, распределяемой по длине лезвия, сколько от ширины рубящей поверхности. Такая форма топора удлинила его рукоять, сделала его способным хорошо обрубать сучья или использовать его как своеобразный багор наподобие канадского лесорубного топора, которым пользуются сплавщики и лесорубы. Длинная рукоять позволяла лучше использовать инерцию движения оружия и сделала топор оружием не только пехотинцев, но и всадников. Развитие топора как боевого оружия проходило по линии вытеснения рубяще-проникающих техник рубяще-режущими. Сперва появилась секира, потом бердыш, который уже совсем непригоден как хозяйственное орудие.

Эволюция клевца шла по другому пути. Каменное рубило на палке совмещало функции топора и ножа. Основная идея клевца — это насаженный на палку нож. В дальнейшем клевец, проникающие качества которого все более и более усиливались, пока он не трансформировался в граненый чекан, как бы подхватил ту группу техник, которая отошла на второй план при трансформации топора в рубяще-режущее оружие. Новой попыткой совместить обе группы в одной единице оружия стали комбинированные топоры, обух которых представлял собой чекан или клевец.

Вся описанная выше динамика в том или ином виде прослеживается как на Западе, так и на Востоке. Топорами были вооружены древние египтяне,

ими же еще со времен Троянской войны активно сражались древние греки, используя как обыкновенный, так и двухсторонний топор.

Однако в эпоху Римской империи употребление топора в войсках постепенно начало сходить на нет — римляне с их наработанной системой боя сомкнутым строем не нуждались в этом виде оружия. В этот период топором были вооружены вспомогательные войска италийских союзников или ликторская стража.

Перелом наступил в конце существования империи, когда римское войско столкнулось с хорошо вооруженными варварскими, главным образом германскими, племенами, излюбленным оружием которых был именно боевой топор — «Франциска».

Внешне франциска подходила на обыкновенный топор, но снизу имела кривой изгиб. Техника работы ею была ударная, и франкские воины были известны своим умением отсекать конечности и раскраивать черепа при помощи своих боевых топоров. Иногда франциску метали. Топор был символом франского воина. Он никогда не расставался с ним при жизни и с ним уходил в могилу — его клали на ноги покойника.

С развитием рыцарства топор стал вторым оружием после меча. Формы его разнообразились. Польский и немецкий топоры приобрели практически Г-образную форму, удобную для нанесения широких ран.

В Англии топор часто использовали как оружие для второй руки, держа в первой меч. При этом топором можно было подцепить противника за ногу, отвести его меч, захватив его топором как крюком; заблокировав мечом меч, нанести мощный удар топором. Повсеместно в Европе топор употреблялся в паре со щитом.

Использование щита позволяло, например, заблокировав им удар меча, зацепить топором меч противника или кисть его руки так, чтобы его меч оказался как бы зажатым между щитом и топором. Тогда при резком рывке на себя он выбивался. А против щита противника можно было на ударе сверху вниз зацепить его за кромку, рвануть на себя и, когда противник раскроется, провести тычок углом топора в его голову. Очень хорошей считалась техника боя с топором скандинавских викингов, чьи боевые секиры имели вид колуна, против которого практически не спасали любые доспехи. И хотя такие секиры, доходившие воину до плеча, отдельные герои умудрялись даже кидать, техника владения ею была достаточно разнообразной и включала в себя не только рубящие удары, но и тычковые отбивы верхней кромкой топора.

Так можно было не только отбить меч противника, но и попробовать серьезно повредить его кисть, а дугообразная траектория движения давала возможность, нейтрализовав таким образом оружие противника, легко нанести ему следующим движением удар в полную силу. В тесной схватке активно использовался и второй конец секиры, которым наносились чувствительные тычки. Конница рубилась боевым топором датского типа, который также имел полукруглую форму. Верхнее острие этого типа секиры было удлиненным, а рукоять имела небольшой изгиб кверху, что увеличивало силу удара. Рубились таким топором, держа его двумя руками за рукоять и приподнимаясь на стременах.

Хорошо знали боевой топор и древние славяне. Археологические раскопки, особенно Северной Руси, показывают, что количество боевых топоров там раза в два превосходило количество мечей.

Боевой топор древних славян похож на обычный плотницкий топор, но часто имеет выем снизу, хорошо закрывающий руку при хвате под лезвие. Славянский топор несколько короче и легче скандинавского. В нем так же, как и в скандинавском топоре, заложена возможность бить топором как кастетом, но так как он был гораздо легче, то и маневрировать им было удобнее. Можно было даже крутить им восьмерку при хвате под лезвие. Железная или окованная железом рукоять использовалась не только для тычков, но и для ударов. Топором были вооружены как пехотинцы, так и всадники.

К XV веку основным типом европейского боевого топора стал одноручный топор на прямой, часто металлической рукояти. Вес такого боевого топора составлял в среднем 1,2 кг, а длина 80—90 см. Рукоятка четко выделялась и иногда даже отмечалась ограничительным кольцом. На обухе находился шип-пробойник, крюк или чаще всего чекан.

Лезвие топора, сочетающегося с чеканом, было обычно достаточно тонким. Такое оружие можно считать комбинированным, предназначалось оно для боя с различными вариантами доспехов. Более крепкие и прочные доспехи пробивались чеканом, более слабые прорубались или прорезались топором. Иногда на обухе заканчивался площадкой с выступами, что очень напоминает молоток для приготовления отбивных.

Лезвие топора могло иметь различную форму и длину. Стандартная длина его была около 20 см, хотя некоторые виды топоров, стилизованных под древние образцы, имели длину лезвия всего 7—8 см. Большой топор употреблялся значительно реже, как и топор на длинном древке, вытесненный алебардой и ее многочисленными разновидностями.

Интересный тип топора сложился в Карпатском регионе. Валашка...

Он имел очень небольшое лезвие длиной около 7 см и миниатюрный обух и служил как топором, так и тростью.

Этим топором можно манипулировать почти как палкой. Валашка была и оружием местных разбойников и, как и в других регионах, символом достоинства и богатства. Такие топоры обычно инкрустировались, украшались резьбой и драгоценными металлами. Подобным символом служили и посольские топоры на Руси.

К XVI веку топор становится почетным оружием или оснащается различными скрытыми приспособлениями. В рукояти топора можно спрятать кинжал, полое древко может скрывать шпагу, которая внутри не закрепляется и вылетает наружу при простом встряхивании. Венцом подобного изобретательства стал крикет — гибрид топора с пистолетом, дуло которого находилось в торце рукояти, у лезвия, а сама рукоять служила стволом.

Подобные топоры — «мутанты» широко использовались во второй половине XVI столетия, но к XVII веку боевой топор как оружие прекратил свое существование.

Несколько дольше топор удержался в Восточной Европе как бердыш, превратившись в длинное мощное лезвие на длинной рукояти, которым можно было с легкостью резать, рубить и колоть. Хорватский бердыш общей длиной в 153 см имеет лезвие длиной около 50 см, закругляющееся наверху наподобие сабли. Его нижняя часть имела сложную изогнутую форму и могла служить для разнообразных зацепов. Российский бердыш — оружие гораздо более многофункциональное. Его достаточно длинный выем, образуемый утопленным в древко нижним концом лезвия, полностью защищает руку, которой очень удобно держать древко в этом месте, особенно когда нужно сменить дистанцию боя.

В отличие от других видов топора, бердышом удобно работать обратным хватом, действуя им подобно косе — так и поступали вооруженные им воины, двигающиеся в первых рядах пехотинцев и подрубающие ноги врагу. Общая длина бердыша колебалась от 145 до 170 см, а длина его лезвия — от 65 до 80 см.

Техника работы бердышом чрезвычайно походит на работу китайским дадао или японской нагинатой. Принципы боя мощным лезвием на длинном древке во многом едины и, возможно, потому в русской литературе название «дадао» (кит. «большой меч» или «большой нож») переводят словом «бердыш», хотя он имеет совсем другую конфигурацию и форму крепления к древку.

Заканчивая разговор о бердыше, хочется отметить, что эта форма оружия уже не является топором и занимает промежуточное положение между ним и алебардой. Немного обидно, что такое хорошее холодное оружие появилось слишком поздно — тогда, когда его все более стало вытеснять огнестрельное, и бердыш служил часто уже не столько как оружие, сколько как подставка под пищаль или как церемониальный, «декоративный» элемент, украшающий почетный караул.

Топор был известен и в Индии, где имел короткую рукоять и широкое лунообразное лезвие. Техника работы им была достаточно проста и базировалась на обыкновенных рубящих ударах.

Японский масакари имел, как правило, длинную рукоять и был, в общем-то, древковым оружием.

Воины, вооруженные им, встречаются на рисунках, отражающих деяния самураев Камакурского периода (1185—1333), но и там это оружие является вооружением избранных воинов. Длина древка составляет до двух метров, лезвие массивное и тяжелое полукруглой формы, обух мощный.

В Корее боевой топор тоже был широко распространен, и до объединения Трех государств (668 г.) и после усиления китайского влияния. Судя по фрескам, корейский боевой топор был двуручным, имеющим массивное, чуть скошенное книзу лезвие. Удар таким двуручным топором легко пробивал почти любой доспех. Со временем благодаря китайскому влиянию применение топора ограничивалось, и к XVI в. он сохранился как специфическое оружие корейского флота. Секира XVI в. тоже двуручная, имеет лезвие полукруглой формы, сложный по конфигурации обух с несколькими крюками загнутыми в разные стороны, и копейное острие на древке. Сразу под лезвием расположено два косых выступа, служащие ступором для руки и применяемые для «ловли» вражеского оружия. Техника работы этим оружием была очень разнообразной и больше уже напоминала работу алебардой, чем топором.

В Китае боевой топор назывался «фу» и существовал в двух основных функциональных вариантах. Двуручный или большой топор «дафу» и одноручный топор, употреблявшийся в парном варианте — «шуанфу».

Боевым топором выполняются не только обычные рубящие и режущие удары, но и блоки обухом или верхней кромкой, а также широкие размашные удары. Топором в Китае вооружалась как пехота, так и конница. Обычно лезвие топора всадника было короче, им было легче рубить, чем резать.

Боевой топор был оружием многих героев китайской классики. Один из самых известных персонажей романа Ши Найаня «Речные заводи» Ли Куй, Черный Вихрь, сражается двумя мощными боевыми топорами (одна из систем владения ими названа в его честь), а другой герой того же романа Со Чао воюет боевым топором на длинной рукояти, сидя на коне.

Был топор и оружием боевых искусств Индонезии и Филиппин. Филиппинский топор, техника работы которым построена на тех же базовых движениях, что и работа со стандартной палкой, является парным оружием, имеет четкую полукруглую форму лезвия, оба конца которого утоплены в рукоять. Малайско-индонезийский боевой топор по внешнему виду похож на китайский, но его рукоять часто заканчивается наконечником типа «фомки». Малайский топор называется «капак» (а его более короткий и миниатюрный вариант — «капак кесиль»). Техника работы им включает в себя тычковые и рубящие удары, подобные ударам ножом, держали его под рукоятью.

Топор послужил базой для создания и других видов оружия. Сочетание топора с копьем породило алебарду, попытка насадить его на древко лезвием вверх привело к созданию оружия типа «лопата»,

а слегка изогнутый и заточенный только изнутри (снизу) клевец трансформировался в боевой серп.

http://plotnik.tomsk.ru/?p=topor_2